荷重・外力

| 固定荷重 | G | 長期荷重(多雪区域では積雪荷重も長期荷重) |

| 積載荷重 | P | |

| 積雪荷重 | S | 短期荷重(長期荷重と組み合わせる。多雪区域では積雪荷重と風荷重,積雪荷重と地震力の組み合わせも考える。) |

| 風荷重 | W | |

| 地震力 | K |

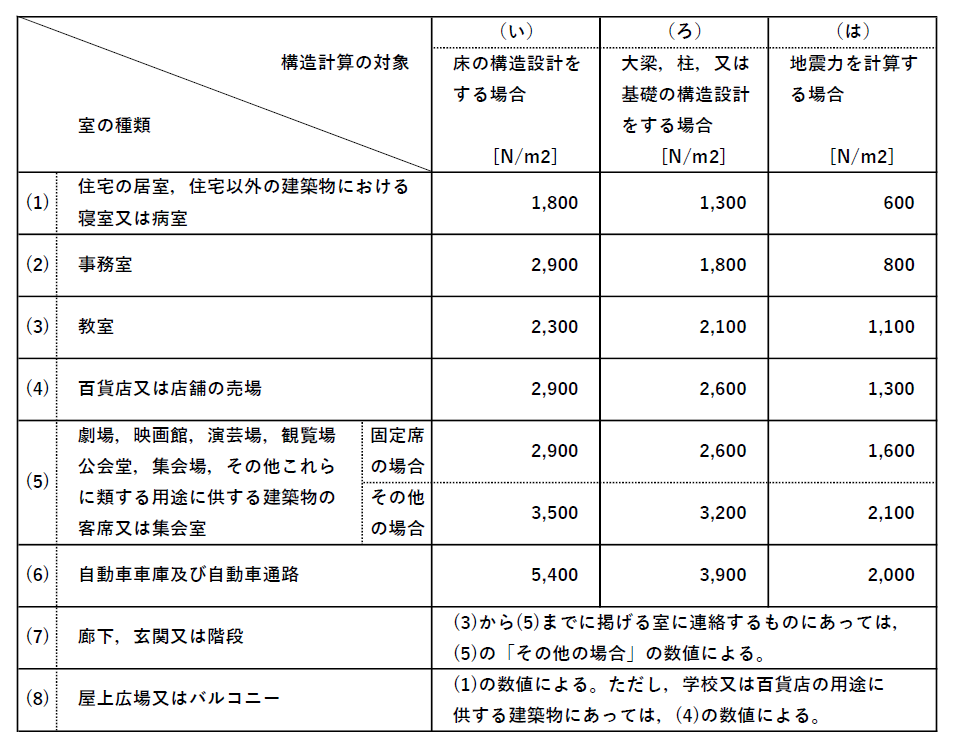

積載荷重

【床設計用】>【骨組(大梁・柱・基礎)設計用】>【地震力算定用】

積雪荷重

- 単位荷重(単位重量):積雪 1[cm]当り 20[N/㎡]以上(多雪区域を除く一般の地域の場合)

- 屋根勾配による低減: 屋根形状係数μb=√(cos(1.5β)) β:勾配(°)

風荷重

【算定式】風圧力=速度圧 qx風力係数 Cf

【速度圧q】は,下記2つの式で算定する

- q = 0.6 x E x Vo2

- E = Er2 x Gf

- Er:平均風速の高さ方向の分布を表す係数

- Gf:ガスト影響係数(突風などによる揺れを考慮した割増係数)

- Vo:基準風速 [m/s]

【風力係数 Cf】は,下記式で算定する。

- Cf = Cpe – Cpi

- Cpe:建築物の外圧係数

- Cpi :建築物の内圧係数

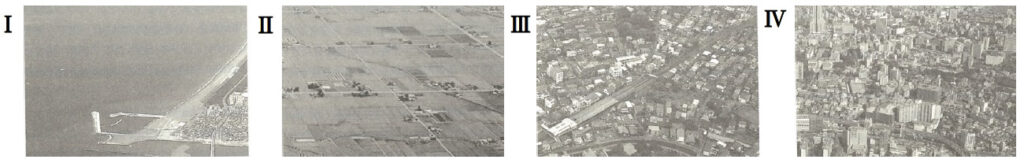

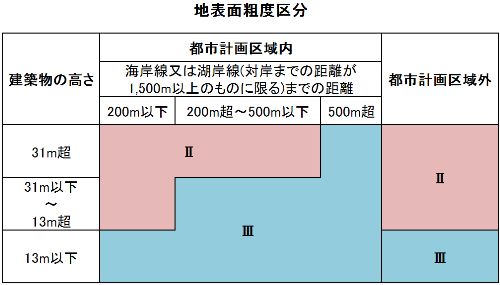

【地表面粗度区分】

- 地表面に建築物や樹木等の障害物が多いほど,風速が低減され、建築物に作用する風圧力も小さくなる。

- 建築基準法の構造計算にあたっては、地表面の障害物の影響を考慮するため、地表面の粗さを4段階(Ⅰ~Ⅳ)に区分し、各区分に対応した一定の補正係数を乗じて、風圧力を算定している。

!!——————–注意——————–!!

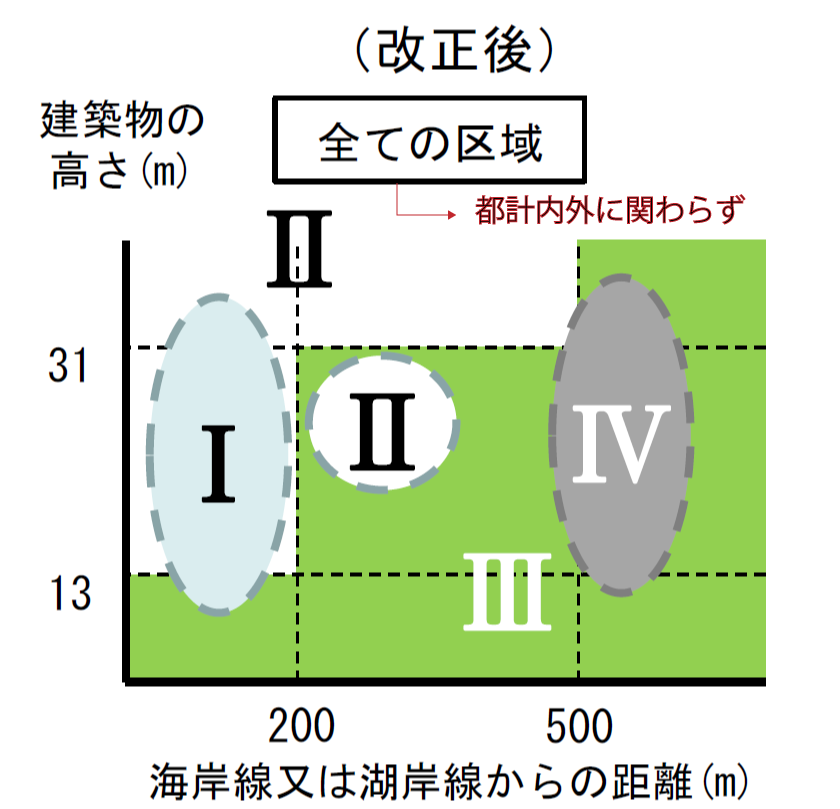

施行:令和4年1月1日

地表面粗度区分が法改正しました。(試験に出題されやすい)

「改正前」

- I (極めて平坦で障害物がない区域)~Ⅳ( 都市化が極めて著しい区域)

「改正後」

【改正の概要】

- 都市計画区域内外で異なっていた地表面粗度区分の考え方を統一する。

- 都市計画区域内外に関わらず,特定行政庁が規則で地表面粗度区分Ⅰ,Ⅱ及びⅣの区域を定めることを可能とする。(下図において,Ⅰ,Ⅱ及びⅣを点線で囲った部分)

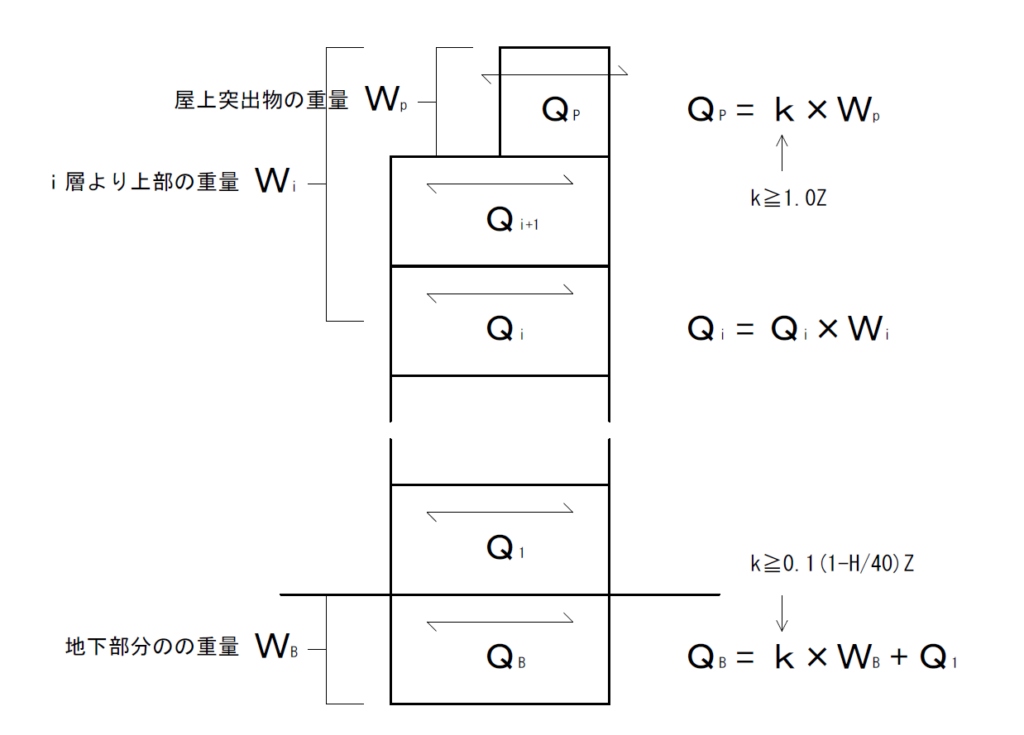

地震力

【地震層剪断力 Qi】は,下記式で算定する。

- Qi = Ci・Wi

- Ci:i 層の地震層剪断力係数

- Wi:i 層が支える部分の固定荷重と積載荷重の和

【地震層剪断力係数 Ci】は,下記式で算定する。

- Ci = Z・Rt・Ai・Co

- Z:地震地域係数(地域による地震力の低減係数。1.0~0.7)

- Rt:振動特性係数(固有周期と地盤の振動特性とによる低減係数。Tが長くなるほど、地盤が硬いほど小さくなる)

- Ai:高さ方向の分布係数(上階ほど,Tが長いほど,大きな値となる。地上部分最下層ではAi = 1.0 )

- Co:標準剪断力係数

- 一次設計時:Co ≧ 0.2(鉄骨造ルート1のときは,Co ≧ 0.3)

- 必要保有水平耐力計算時:Co ≧ 1.0

【設計用一次固有周期 T[s]】は,下記式で算定する。

- T = h(0.02+0.01α)→ 基本的に建築物の高さが高いほど,長くなる。

- h:当該建築物の高さ[m]

- α:当該建築物のうち柱及び梁の大部分が木造又は鉄骨造である階(地階を除く。)の高さの合計のhに対する比(要するに,鉄筋コンクリート造の場合は,α=0 となるので,下式に簡略化できる)

T=0.02h(鉄筋コンクリート造)

T=0.03h(鉄骨造等)→ 同じ高さならば,鉄筋コンクリート造よりも周期が長い

【地下部分の水平震度 k】は,下記式で算定する。

- k ≧ 0.1(1-H/40)Z

- H:建築物の地下部分の各部分の地盤面からの深さ(20を超えるときは20とする)[m]

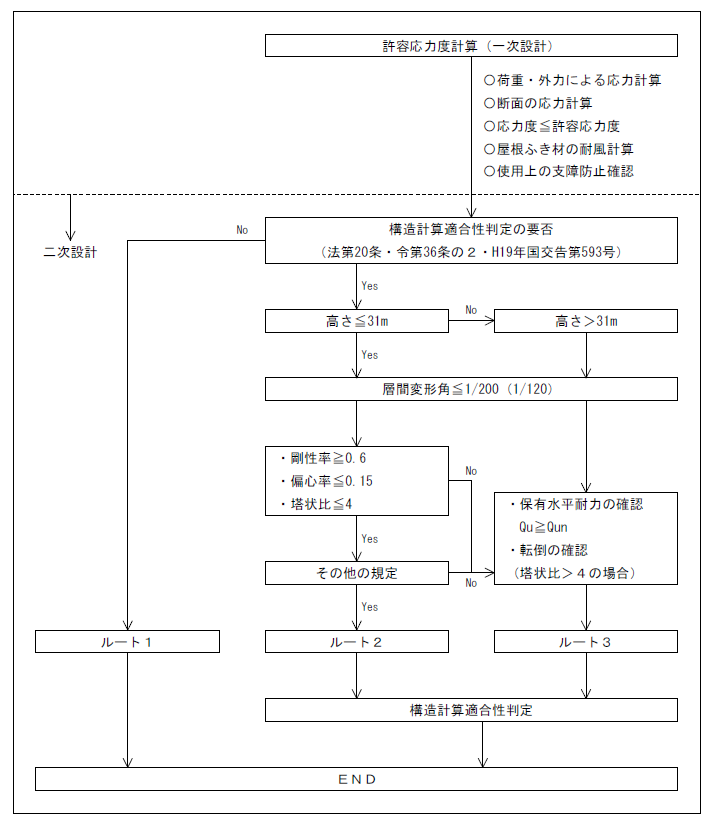

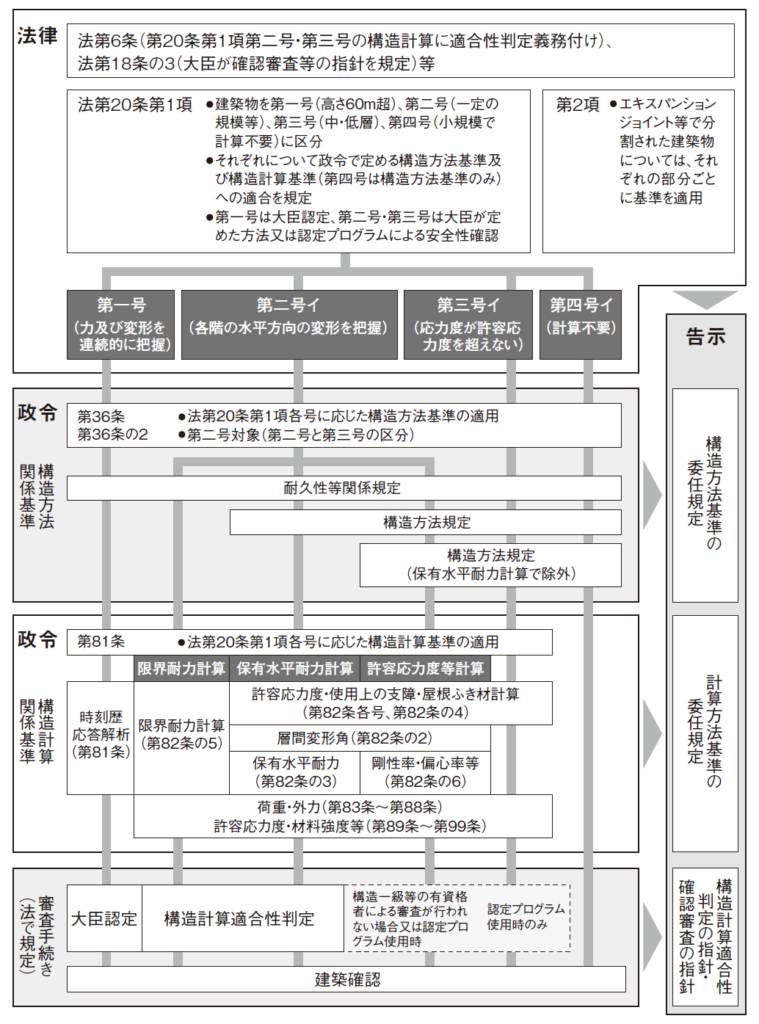

許容応力度計算及び屋根ふき材等の構造計算・許容応力度等計算・保有水平耐力計算

想定する状態と応力の組合せ

| 力の種類 | 荷重及び外力について想定する状態 | 一般の場合 | 多雪区域の場合 | 備考 |

| 長期に生じる力 | 常 時 | G+P | G+P | |

| 積雪時 | G+P+0.7S | |||

| 短期に生じる力 | 積雪時 | G+P+S | G+P+S | |

| 暴風時 | G+P+W | G+P+W | 建築物の転倒,柱の引抜き等を検討する場合,Pを実況に応じて低減する。 | |

| G+P+0.35S+W | ||||

| 地震時 | G+P+K | G+P+0.35S+K |

耐震計算の流れ

保有水平耐力(耐震計算ルート3)

【保有水平耐力の確認】は,下記式で確認する。

- 保有水平耐力 Qu ≧ 必要保有水平耐力 Qun

【必要保有水平耐力】は,下記式で算定する。

- Qun = Ds・Fes・Qud

- Ds:構造特性係数(構造に応じた減衰性及び靭性を考慮した低減係数)

- Fes:形状係数(剛性率に応じたFsと偏心率Feの積で表される割増し係数)

- Qud:大地震を想定し,Co ≧ 1.0 とした地震層剪断力

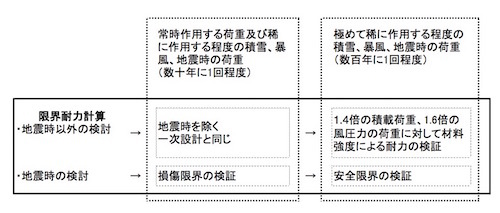

限界耐力計算

主要な構造関係規定の適用関係

確認問題(YouTube)

参考文献:1級建築士試験 学科 ポイント整理と確認問題(総合資格学院),建築物の構造関係技術基準解説書,鋼構造設計便覧 2023年2月版(JFEスチール株式会社)

リンク集

一級建築士学科試験対応版【重要ポイント整理と確認問題】

二級建築士学科試験対策にも活用してください。

学科Ⅰ(計画)

学科Ⅱ(環境・設備)

学科Ⅲ(法規)

学科Ⅳ(構造)

02 「構造計画」

03 「鉄骨構造」

04 「鉄筋コンクリート造」

学科Ⅴ(施工)

一級建築士学科試験過去問

【hint!】「言うまでもなく,過去問対策は重要です。」

二級建築士学科試験過去問

【hint!】「基礎対策に二級建築士学科試験は,基本的な良問が多いです。」

リンク

コメント